Immersive Translate

沉浸式翻译(Immersive Translate)是一种融合了技术与人文的翻译模式,它突破了传统“逐字转换”的局限,致力于为用户打造“身临其境”的跨语言体验。与普通翻译工具仅关注文本准确性不同,沉浸式翻译更注重语境还原、文化适配和情感传递,让用户在理解内容的同时,仿佛直接用目标语言进行沟通或阅读。

沉浸式翻译的核心特点

相较于传统翻译工具,沉浸式翻译具备以下显著优势:

- 实时语境融合:不仅翻译文字,还能结合上下文、场景和文化背景调整表达,避免“直译生硬”的问题。

- 多模态交互支持:整合文本、语音、图像甚至视频元素,例如在阅读外文小说时,同步提供场景音效或文化注释。

- 个性化体验适配:根据用户的语言水平、使用习惯(如学术、日常、商务)动态调整翻译风格和深度。

- 低干扰信息呈现:通过轻量化界面设计,将翻译内容自然嵌入原文,减少“切换阅读”的认知负担。

沉浸式翻译的典型应用场景

从学习到工作,从娱乐到文化交流,沉浸式翻译正在重塑多语言场景的体验:

学术研究领域:科研人员阅读外文文献时,工具可自动识别专业术语,提供“术语库+上下文解释”的组合翻译,避免因行业词汇误解导致的研究偏差。

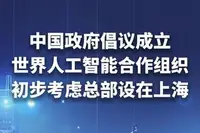

跨境沟通场景:国际会议或远程协作中,沉浸式翻译能实时转换口语并保留语气(如委婉、强调),让沟通双方感受到“自然对话”而非机械翻译。

文化内容消费:观看外语影视剧、阅读文学作品时,翻译不仅匹配字幕,还能通过注释补充文化梗、历史背景,帮助用户真正理解内容背后的情感和内涵。

技术支撑:从“翻译”到“沉浸”的突破

沉浸式翻译的实现离不开多项技术的协同:

首先是深度学习与自然语言处理(NLP)的进步,尤其是大语言模型(LLM)的出现,让翻译从“语法正确”升级为“语义连贯”。其次,多模态数据融合技术能够整合文本、图像、语音等信息,例如通过OCR识别图片中的文字,结合图像内容优化翻译结果。此外,用户行为分析算法可精准捕捉使用习惯,动态调整翻译策略,实现“千人千面”的个性化体验。

用户体验:让翻译“隐形”,让内容“凸显”

优秀的沉浸式翻译工具往往具备“隐形感”——用户几乎意识不到翻译的存在,注意力完全集中在内容本身。例如,在阅读界面中,鼠标悬停在生词上时,翻译结果以“浮动注释”形式出现,不打断阅读节奏;在语音对话时,翻译延迟控制在0.5秒以内,接近自然交谈的流畅度。这种设计背后,是对“最小干扰原则”的极致追求。

评论 ( 0 )